Fire Walk with Me. | The Article Contributed.

03 / Seiji Kazui

数井星司

川の音をきく

シラカバの落葉が終わり、カラマツ林の黄葉がピークを過ぎた11月の初旬、道北は突然冬になる。平均気温が氷点下20度を下回る寒気が数ヶ月も一帯を覆い、厳しくも美しい雪の結晶の世界が広がる。やがて殺風景な春の残雪がすべてなくなる頃には、森はいつの間にか新緑に覆われ、あっという間に夏がくる。ここ道北は、春と秋の季節のグラデーションを楽しむ余地なく、夏と冬が突然やってくるという印象が強い。

我々はその道北の特徴に合わせるように、11月の初旬、冬があと数時間でやってくるという日取りに合わせ『終り火』というイベントを行う。村上春樹の小説の舞台となった仁宇布の草原で、焚き火を囲みキャンプをし、クラフトを削るだけのイベントなのだが、朝目覚めてテントを出ると昨日まで確かに草原だった風景が、雪原へと様変わっている瞬間には、ここ以外ではそう出会えるものではない。仮設で作ったbarカウンターに並ぶ仲間が持ち寄ったウイスキーの瓶には、綺麗な霜が付いている。我々はそれを“-10℃bar”と呼ぶ様になった。道北は季節のグラデーションの余地が少ない代わりに、季節の前線を身体で感じるという特別な体験ができる稀有な場所でもある。

私は数年前からここ道北で写真家活動を行なっている。道北の写真家といえば美深町には深瀬昌久がいた。日本の第一線で活躍した写真家として今でも世界で知られている。私自身といえば、カメラマンなのか写真家なのか、自分をどう紹介すべきか迷うことがある。最近はiPhoneでシャッターを押せば誰でも簡単に綺麗な写真を撮れる時代だ。違いがあるとすれば、商業的に誰かに依頼され求められて撮影するのがカメラマンであり、自分自身の課題やテーマを表現するために芸術作品を撮影するのが写真家だと私は思っている。芸術写真の世界では、ポスターの写真となるような、商業的に誰もが綺麗だと感じる風景写真はあまり求められていない。なによりもテーマやオリジナリティ、時代性、プリントの技術などが重要視され、「なぜシャッターを切ったか」を説明できなければならない。どちらにせよそこに優劣というものはない。入り込む人間だけが知るどこまでも深い写真の世界が広がる。

私が去年から撮り続けているテーマの一つに「アイヌ民族」がある。アイヌ民族は森羅万象に信仰心を持ち、自然と共に生きて来た。その考え方は近年の温暖化による地球規模の破壊的な気候変動を私たちはどう生きればいいのか、という問いに関して多くの示唆に富んでいると感じている。雪質日本一をうたう道北でさえも、その雪質の良い日が明らかに少なくなっている。取材の中で、上川アイヌのエカシ、伊澤修一氏を撮影させてもらえる機会があり、様々なアイヌ民族にまつわる伝承などを聞かせてもらった。和人の開拓が始まる以前、数百年前の北海道は鬱蒼と巨木が茂り、神話と共に暮らしていた。海岸や河川が交通の主だった時代だ。話の中で、アイヌ民族が道に迷わず目的地にたどり着けたのは、川の音を記憶しているからだという言葉がとても印象深かった。

ここ道北でもシンボルとなる大河がある。古代魚イトウが生息し、道北の中心を悠然と北上する天塩川は、BASISプロジェクトのフィールドの中心地だ。美深町からさらに北上すると、深山幽谷な山々に沿って不気味に動く天塩川と、その山間を宗谷本線特急サロベツが追われるように走っている。音威子府村の筬島付近、その舞台には2人の男の物語が伝えられている。幕末の探検家松浦武四郎と、彫刻家砂澤ビッキだ。武四郎は天塩川を下る途中、アイヌコタンの長老アエトモから「その土地に生きる者」を“カイ”と呼ぶと教えられた。そこは蝦夷地を“北加伊道”と命名した舞台となった。一方、砂澤ビッキはアイヌ民族の血を引く日本を代表する現代アーティストだった。ビッキの残したノートに「俺はここではじめて冬を知った」と綴ってある。そこはビッキが晩年にたどり着き、アトリエを構えた舞台となった。見上げると、ツガイのオジロワシが狭い渓谷の間を音もなく旋回している。人間が気軽に入ってはいけない場所だと感じる。

そして、名寄周辺の天塩川流域には、名寄川、ピヤシリ山、九度山がある。元来はそこはアイヌ民族の狩場であり、豊かな土地だったと聞く。明治には北風磯吉という伝説的なアイヌ人もそこに暮らしていた。天塩川内陸部に住む最後のアイヌ文化の伝承者として人々から信頼を受け、日露戦争時には勲章も授かっていたという。

過去を辿るとその土地には、その土地に生きた者の証が刻まれている。降り積もった雪が覆い隠すように、それを普段意識することはない。しかし、道北に生きる人々の人生や考え方は、どんな形にせよ、この土地の記憶の一部となる。星野道夫の著書『ノーザンライツ』ではアラスカ核実験化計画“プロジェクトチェリオット”を阻止したエスキモー達、そしてビル・プルーイットという一人の生物学者がアラスカに残した歴史を読むことができる。彼らが核実験化計画を阻止していなければアラスカはどうなっていただろうか。

アラスカとは規模の大小の違いこそあれ、かつて過去に選択してきた結果が今の我々の暮らしに影響を与えている事をそれは教えてくれる。現代に生きる我々の行動や思考は、数年後、数十年後にその土地でどの様に次世代に受け継がれ、繋がってゆくのだろうか。想像力が問われているのではないだろうか。この令和元年という始まりの年にも、過去に先送りした様々な問題は解決できないまま私たちの生活に影を落している。しかし、その時代を作ってきた先人達を責めるのではなく、いま次世代に何を残していけるのかという、未来志向の自覚が必要だと思う。

私たちの行く道は正しいのか、それは誰にもわからないが、常に正しい道を進んでいるとも限らない。仮にいま、道に迷っているのだとしたら、一度引き返してもいいと私は思う。迷い道をわざわざ進み続ける必要はない。その答え合わせは少し先になるだろう。

かつてアイヌ民族が道に迷わないために川の音を記憶していたように、私にとっての“川の音”とは何だろうと考える時がある。「かつてこの土地に生きた者」がそれを私に教えてくれているような気がした。

シベリアから南下したオオハクチョウが幌加内町の湖で羽を休めている。道北の人々はそろそろ冬支度を終える頃だ。

The Article Contributed

西山 繭子

01/Mayuko Nishiyama

女優としてTVや映画、舞台などで活躍する一方、多くの小説を発表。主な著書に『色鉛筆専門店』(アクセス・パブリッシング刊)、『しょーとほーぷ』(マガジンハウス刊)など。

富井 弘

02/Hiroshi Tomii

伝説のアルペン王トニー・ザイラーとの交流でも知られるスキーヤー。還暦を機に名寄市に移住、80歳を過ぎてなお「富井スキースクール」校長としてスキーの魅力を伝え続ける。

数井 星司

03/Seiji Kazui

札幌市出身。個展の開催や、海外での作品発表など精力的に活動する写真家であり、アートディレクターとして企業や自治体などのデザインプロジェクトも広く手がけている。

赤松 祐一郎

04/Yuichiro Akamatsu

大学卒業後、大手ビールメーカーに就職。生活を見直すために脱サラして北海道に渡り、現在は車中生活を送りながら“バンライフ北海道”の名で北海道や車中泊生活の魅力を発信中。

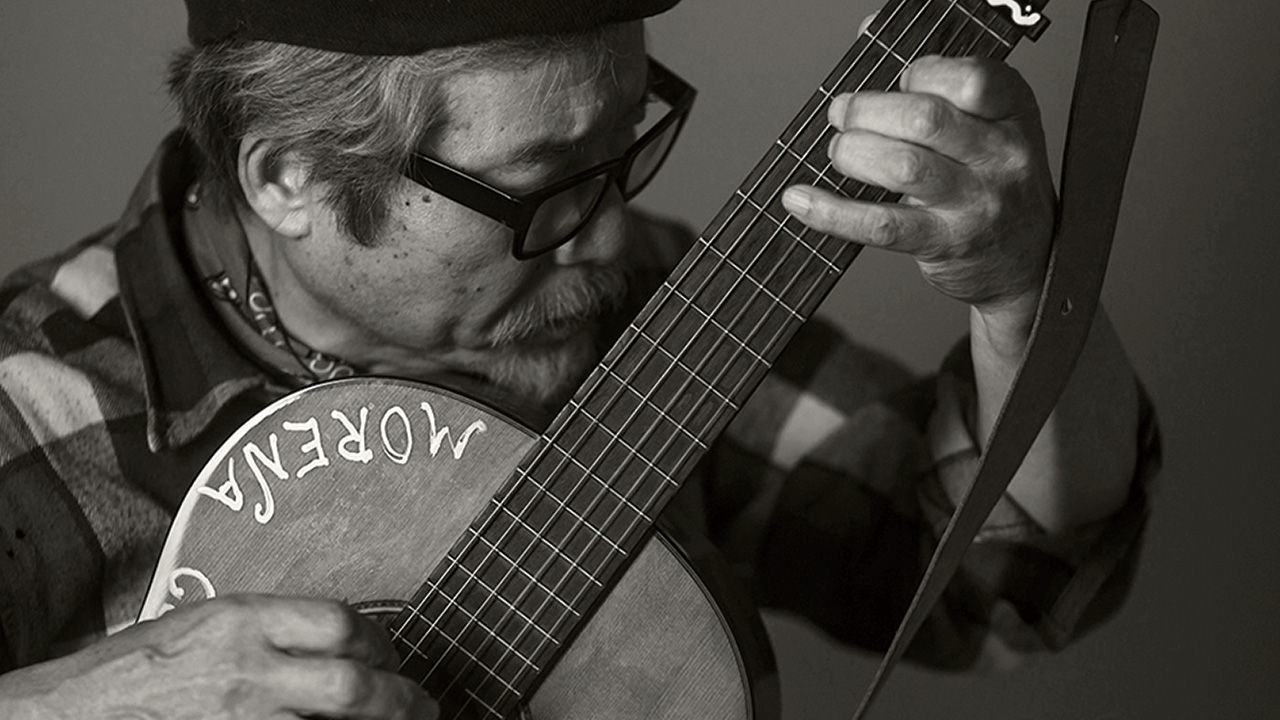

栗岩 英彦

05/Hidehiko Kuriiwa

二度にわたる世界一周など各地を放浪する旅の後に下川町に「レストラン&カフェMORENA」をオープン。旅の記憶を描く絵画の制作活動を続け、道内外で個展も開かれている。

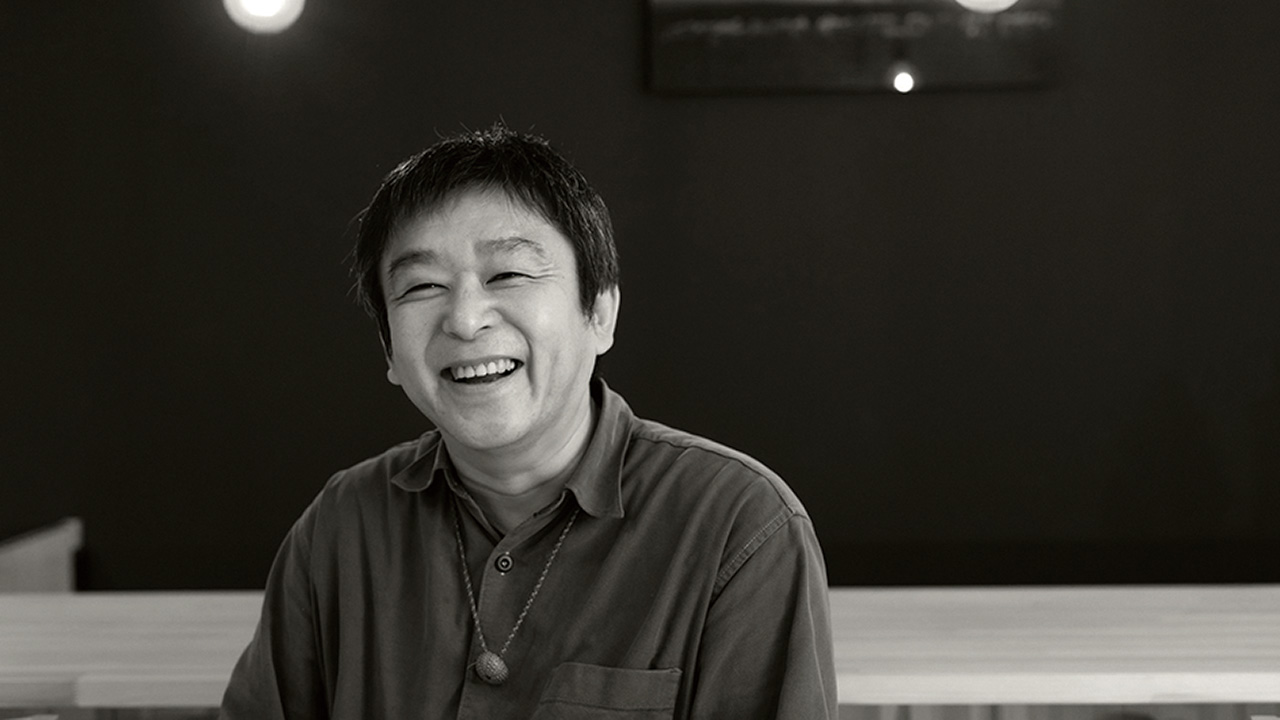

星野 智之

06/Tomoyuki Hoshino

月刊雑誌「東京カレンダー」編集長などを経て、2019年6月に美深町紋穂内地区に3室だけのホテル「青い星通信社」を開業。主な著書に短編集『月光川の魚研究会』(ぴあ刊)など。