Fire Walk with Me. | The Article Contributed.

05 / Hidehiko Kuriiwa

栗岩英彦

道北に住める幸せ

私が道北の下川へ、東京から移住して来たのは今から三十年近く前のことである。妻と二人、子供はいなかった。

農業移住でもなく、学校の先生でもなかった。仕事先が決まっているわけでもなかった。私は道北の自然のすばらしさに魅せられ、絵が描きたくてやって来たのである。まだ下川への移住者もほとんどいなかった時代、よほど珍しいケースだったらしく、名寄新聞の記者が取材にやって来た。彼は開口一番、「あなたはなぜ下川に来たんですか? ここに何か魅力みたいなものがあるのですか?」と言った。

私は今から四十五年程前の世界一周の旅の途中、イギリスで下宿し、半年ほど暮らしたことがあった。そのあと道北を旅していて、イギリスに似ているという印象を受けた。釣りが好きな私は車からロッドとルアーを取り出しサンル川と名寄川の合流点の辺りでニジマスを狙った。すぐに五十センチクラスのニジマスがヒット、そのファイトのすごいことに驚いた。ゲットした後、川原でコーヒーを沸かしてゆっくりと味わった。川の水は底まで見える程だった。誰一人おらず静かにゆるやかに風が流れていた。ライム色のシラカバの若葉が風に揺れていた。朝の光を受けて川が光っていた。シラカバの向こうには牧草地がゆるやかに広がり、遠くに農家の赤い屋根が見えた。

私はなんだか自分がイギリスの田舎に居るような錯覚を覚えた。

私の旅はそれで終わりではなかった。このときはスバル三六〇で日本を一周していた。それから色々あったが四十五才のときに妻と二人で二回目の世界一周の旅に出発した。ロッククライミング用の小さなアタックザック一つだけが荷物だった。中には絵具とパレットとスケッチブックも入れ、スケッチしながら旅をした。気に入った土地には長居して、土地の人しかいないような食堂で食事をし、市場を見て歩きながらスケッチした。土地の言葉を覚えた。それは何よりもそこに住む人たちやその生活に興味があったからだった。

一九八九年、私たちは中国にいた。天安門事件が起こり、中国各地で騒乱が発生、身の危険を感じてパキスタン人らとともにヒマラヤを越えてパキスタンに逃れた。そのあとインドのダラムサラで小さな一軒の家を借りて半年間暮らした。

次の春にはインドを出発、スペインのマドリードでテントと自転車を買って自転車旅行を始めた。ポルトガルのリスボンが気に入り、安ホテルをアパートがわりに、その街に半年ほど暮らした。旅の資金も底をつき、私は道ばたで観光客相手に絵を売って生活した。そこそこ食べて行けたし、何よりも私はリスボンの街が好きだった。

しかしある日、絵を描いているときにふと、日本へ帰りたいという気持が起こった。日本を出発して一年半になろうとしていた。

「そろそろ旅をやめて錨を下ろすか」と言うと、妻は「どこに錨を下ろすの?」と聞いた。「オレは北海道の道北の下川が良いと思う」と答えると、彼女はうなずき、「良いかもネ、じゃあそうしましょう」と言って笑った。

私はリスボンから名寄に住む友人に「下川で農家の空屋を探してほしい」という手紙を書いて送った。「見つかった」という返事を受け取り、リスボンでの生活を切り上げて帰国、まっすぐ下川に向かった。

その農家の空屋を見ておどろいた。

背の高いイタドリに半ば埋もれ、電気も水道もなかった。電気や水道が使えるようになるまで三ヶ月かかった。

その間、裏のサンル川で水を汲んで来て使い、ランプで生活した。私も妻も登山家でもあったから、そんな生活がむしろ楽しかった。川で流木を拾い、薪ストーブにくべて煮炊きした。家の前の畑を耕してカボチャ、ジャガイモ、ノザワナ、インゲン豆を作った。妻は畑つくり、パンつくり、ワインつくりが上手であった。

私も妻もここでの新しい生活が気に入った。私の移住の目的の第一は絵の製作であった。東京にいてはのびのびと描けないと思い、この土地を選んだ。サンル川でニジマスをゲットしたときの歓びが私に下川を思い出させたのだ。

私も妻も「生活の手段もないのに、お金もないのに大丈夫か?」という周囲の心配をよそに道北の地に移住した。「なんも、ジャガイモと薪がありゃー暮らせるべさ」という気持ちだった。私の中にも開拓者の血が流れているのだろう。私はヘミングウェイが好きで、釣りが好きということもあってこの地は別天地であった。

旅の間のスケッチや写真、旅の日記を材料に、私は旅の絵を描きはじめた。インド、アフリカ、シルクロード、南米、ヨーロッパ等々の旅の記憶を描いた。その中に人々の暮らしを描いた。四十年以上にわたる放浪の中で、私は「人間は人間である」ということがわかった。人種差別への怒りと平和への願いが、絵を描き続ける大きなエネルギーとなった。

移住して四年目にレストラン・モレーナをオープンした。

農家の一階をレストランに、二階を住居にリニューアルする工事を、自分らの手でやった。完成までの五ヶ月間、朝から夕まで毎日休まず工事した。その間にも自家用野菜の畑仕事、食料補給のために釣りに出かけた。山に行って山菜やキノコもとった。

コクワや山ブドウでジャムやワインも作った。東京時代に比べ、なんと中身の濃い生活かと思った。毎日が小さな発見であり、すばらしい本当の友達も出来た。

そしてモレーナ開店、私はそのとき五十一才であった。

何を始めるにも、遅すぎるということはない。

「もう十才若ければ」と人は思う。しかし、それは言い訳にすぎない。私は今年、友人らの協力を得て旭川、下川で絵の個展を行った。それは今も埼玉の川越で開かれている。

人生に遅すぎるという言葉はない。思ったときに始めれば良いのだ。その日こそ、貴方がスタートする日だ。

私は昔、道北に魅せられた一人の旅人にすぎなかった。しかし、今ではここが私の第二の故郷となった。私はこの土地に骨を埋めるだろう。道北、こんなにも美しく豊かな土地が他にあるだろうか。

ここに住める幸せ、それは今も変わらない。

The Article Contributed

西山 繭子

01/Mayuko Nishiyama

女優としてTVや映画、舞台などで活躍する一方、多くの小説を発表。主な著書に『色鉛筆専門店』(アクセス・パブリッシング刊)、『しょーとほーぷ』(マガジンハウス刊)など。

富井 弘

02/Hiroshi Tomii

伝説のアルペン王トニー・ザイラーとの交流でも知られるスキーヤー。還暦を機に名寄市に移住、80歳を過ぎてなお「富井スキースクール」校長としてスキーの魅力を伝え続ける。

数井 星司

03/Seiji Kazui

札幌市出身。個展の開催や、海外での作品発表など精力的に活動する写真家であり、アートディレクターとして企業や自治体などのデザインプロジェクトも広く手がけている。

赤松 祐一郎

04/Yuichiro Akamatsu

大学卒業後、大手ビールメーカーに就職。生活を見直すために脱サラして北海道に渡り、現在は車中生活を送りながら“バンライフ北海道”の名で北海道や車中泊生活の魅力を発信中。

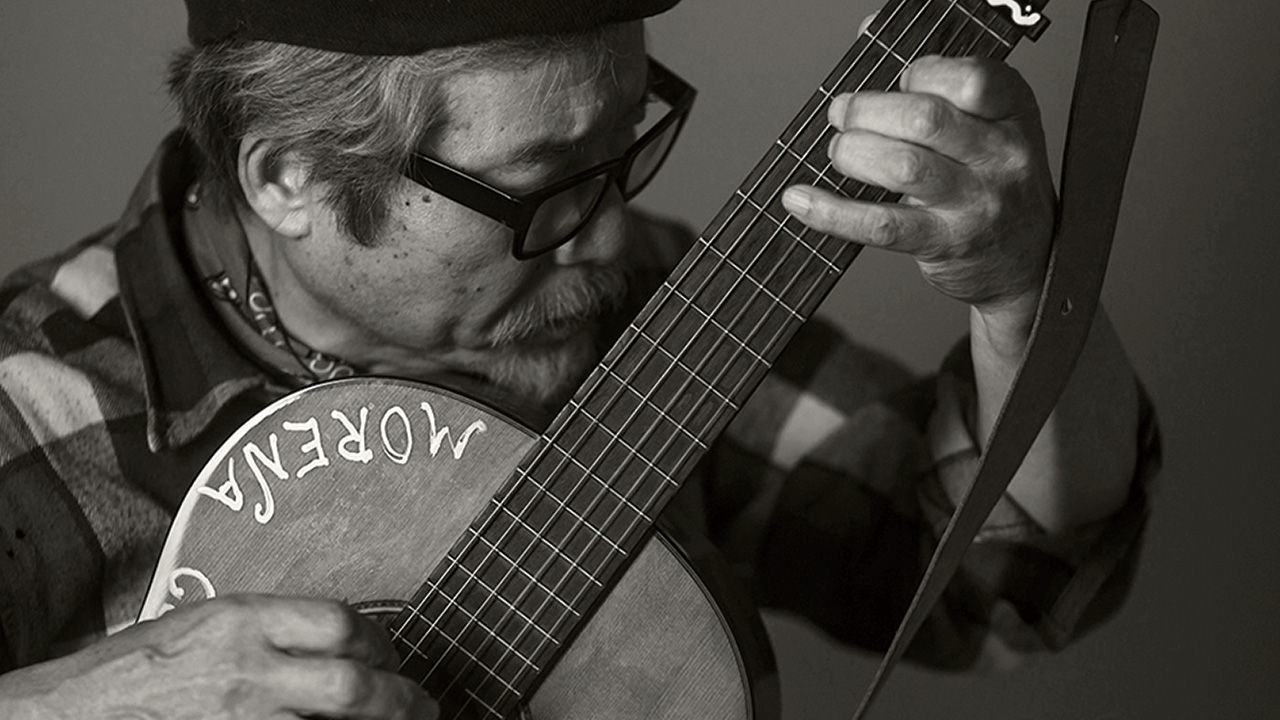

栗岩 英彦

05/Hidehiko Kuriiwa

二度にわたる世界一周など各地を放浪する旅の後に下川町に「レストラン&カフェMORENA」をオープン。旅の記憶を描く絵画の制作活動を続け、道内外で個展も開かれている。

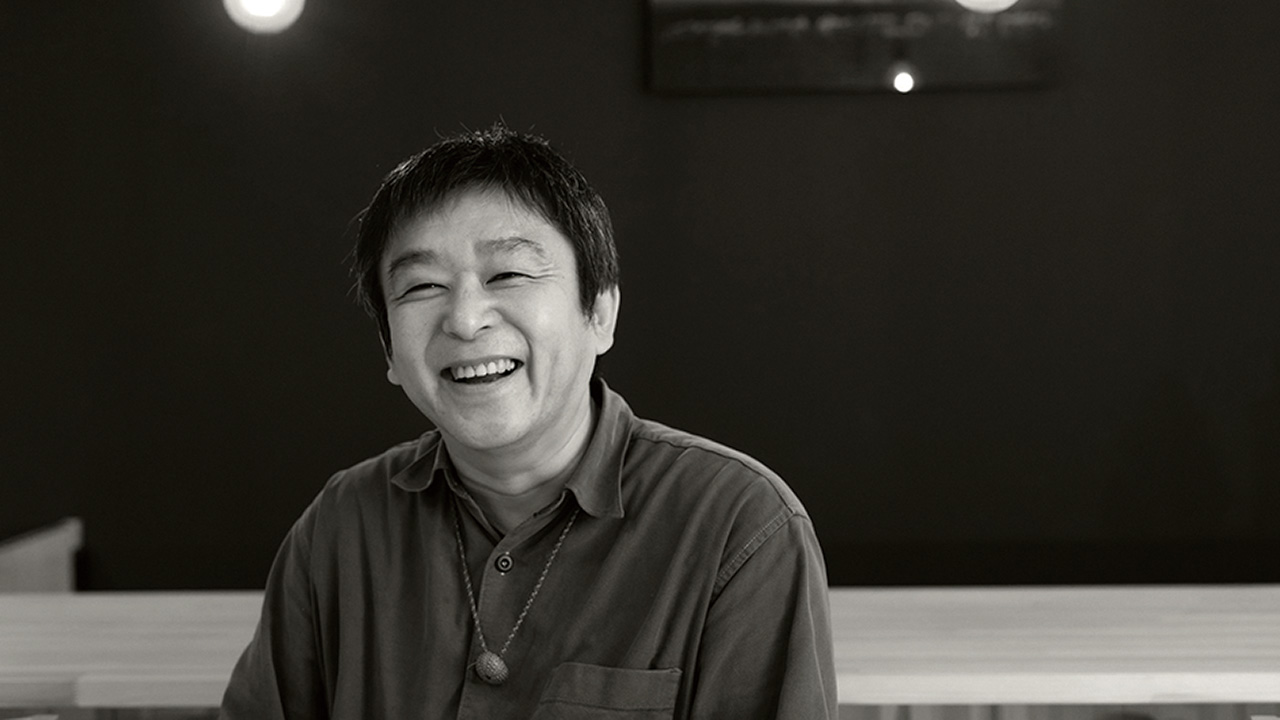

星野 智之

06/Tomoyuki Hoshino

月刊雑誌「東京カレンダー」編集長などを経て、2019年6月に美深町紋穂内地区に3室だけのホテル「青い星通信社」を開業。主な著書に短編集『月光川の魚研究会』(ぴあ刊)など。