Fire Walk with Me. | The Article Contributed.

01 / Mayuko Nishiyama

西山 繭子

雪の音が、聴こえる。

車窓を流れる景色は一面雪に覆われている。先ほどバスが出発した時、白銀の世界は太陽の光をうけてキラキラと輝いていたが、いつの間にか空は灰色に変わっていた。雪が降るのだろうか? 僕は空をのぞき込む。額が窓にこつりとぶつかった。ひんやりとした冷気が額に伝わる。暖房の効いた車内で、それはやけに心地よく感じた。国道はひたすら真っ直ぐに延びていて、自分が北へ向かっていることを実感させてくれる。

「ずっとずっと北よ」

ふと、いつか聞いた彼女の言葉がよみがえる。この言葉を言った時、彼女は少し怒っているように見えた。しかし僕が東京の人間だと知ると、じゃあ仕方ないといった調子で肩をすくめた。

「大抵の人は、北海道の大きさを見誤っているから」

そう言いながらフォークでゆっくりと宙に文字を描いた彼女は、どこか誇らしげだった。自分が生まれ育った東京に何の思い入れもない僕は、そんな彼女が羨ましく思えた。そして美しく深い町からやってきた彼女は、とても魅力的だった。

「ビフカ」

学生たちでごった返す昼時の学食で彼女はそう言うと、ナポリタンをくるくるとフォークに巻きつけた。彼女から放たれたその平坦な音は、病院の部門のように聞こえた。

「え?どこ?」

「北海道」

「札幌?」

「ずっとずっと北よ」

小さく眉根をひそめながら、彼女はナポリタンを頬張る。僕は北海道の形を思い浮かべるが、そもそも札幌はどの辺りだったかなあと首を傾げてしまう。東京の地下鉄の乗り換えは完璧だけど、僕は色々と大きなことを知らない。

「どんな字を書くの?」

「美しいに深いで美深」

そう言いながらフォークでゆっくりと宙に文字を描いた彼女は、どこか誇らしげだった。自分が生まれ育った東京に何の思い入れもない僕は、そんな彼女が羨ましく思えた。そして美しく深い町からやってきた彼女は、とても魅力的だった。

バスの車内には僕のほかに若者たちの姿があった。彼らの会話からはスノボ、ワカサギ釣りといった言葉が聞こえてくる。楽し気な彼らの姿に、彼女と過ごしていた時の自分が重なる。僕たちはよく笑った。借りてきたDVDが面白くなくても笑ったし、一緒に作った料理が美味しくなくても笑った。多くの思い出が笑顔の中にある。それなのに、僕が一番覚えているのは、なぜか寂しそうに空を見上げている彼女の横顔だ。それは東京に珍しく雪が降った日のことだった。「雪だ、雪だ」とはしゃぐ僕の横で「東京は騒がしいから雪の音が聞こえない」と彼女は言った。

「雪の音?」

「うん。私の町では聴こえるの」

その時、いつか彼女は美しく深い町へと帰って行くのだろうなと思った。

彼女のことを嫌いになったことはない。それでも多くの若い恋人たちに起こるように、社会に出た僕たちはどちらからでもなく、そして何か大きな理由があったわけでもなく、すっと音もなく離れていった。たった今、僕の目の前を流れていったバスの窓ガラスの水滴のように。忙殺される日々の中、彼女のことを思い出すことは、ほとんどなくなっていた。だから郵便受けから取り出した葉書に『美深』の文字を見た時、その意味するところをすぐには理解できなかった。それほどまでに僕は疲れていたのだと思う。あまりにも疲れてしまい、道の真ん中で立ち止まっていた。たくさんの人が僕をどんどんと追い越して行った。ある者はここぞとばかりに歩調を速めて。ある者は心配そうにちらりと目を向けて。中には声をかけてくれる者もいた。

「大丈夫?」

でも結局はみんな僕を置いて前へ進んで行った。それに腹をたてるほど子どもではない。彼らの目の前にはそれぞれの道が続いているのだから仕方がない。葉書にはしっとりと落ち着いた文字で『いつか雪の音を聴きに来てください』と書いてあった。

バスを降りた僕は、灰色の空を見上げた。いつの間にか雪は本降りになっている。はらはらと舞い落ちる雪を見ていると、まるで自分が空へとのぼっていくような錯覚に陥る。僕は注意深く耳を澄ましてみた。聞こえてきたのは、遠ざかっていくバスのエンジン音だった。本当に雪の音なんて聴こえるのだろうか? 寒さに身を縮めたその時、ターミナルの中から懐かしい人影が出てきた。彼女が小さく右手をあげ、僕もそれに応える。笑った顔は、あの頃と何も変わらない。近づこうと一歩踏み出すと、彼女がそれを制した。対峙する僕らを静寂が包み込む。彼女がすっと耳に手をあてた。僕も同じようにして、再び耳を澄ましてみる。

彼女の唇が「どう?」と小さく動いた。僕らの間には真っ白い雪が舞っている。僕はゆっくりと頷いた。それは、とても美しく深い音色だった。

The Article Contributed

西山 繭子

01/Mayuko Nishiyama

女優としてTVや映画、舞台などで活躍する一方、多くの小説を発表。主な著書に『色鉛筆専門店』(アクセス・パブリッシング刊)、『しょーとほーぷ』(マガジンハウス刊)など。

富井 弘

02/Hiroshi Tomii

伝説のアルペン王トニー・ザイラーとの交流でも知られるスキーヤー。還暦を機に名寄市に移住、80歳を過ぎてなお「富井スキースクール」校長としてスキーの魅力を伝え続ける。

数井 星司

03/Seiji Kazui

札幌市出身。個展の開催や、海外での作品発表など精力的に活動する写真家であり、アートディレクターとして企業や自治体などのデザインプロジェクトも広く手がけている。

赤松 祐一郎

04/Yuichiro Akamatsu

大学卒業後、大手ビールメーカーに就職。生活を見直すために脱サラして北海道に渡り、現在は車中生活を送りながら“バンライフ北海道”の名で北海道や車中泊生活の魅力を発信中。

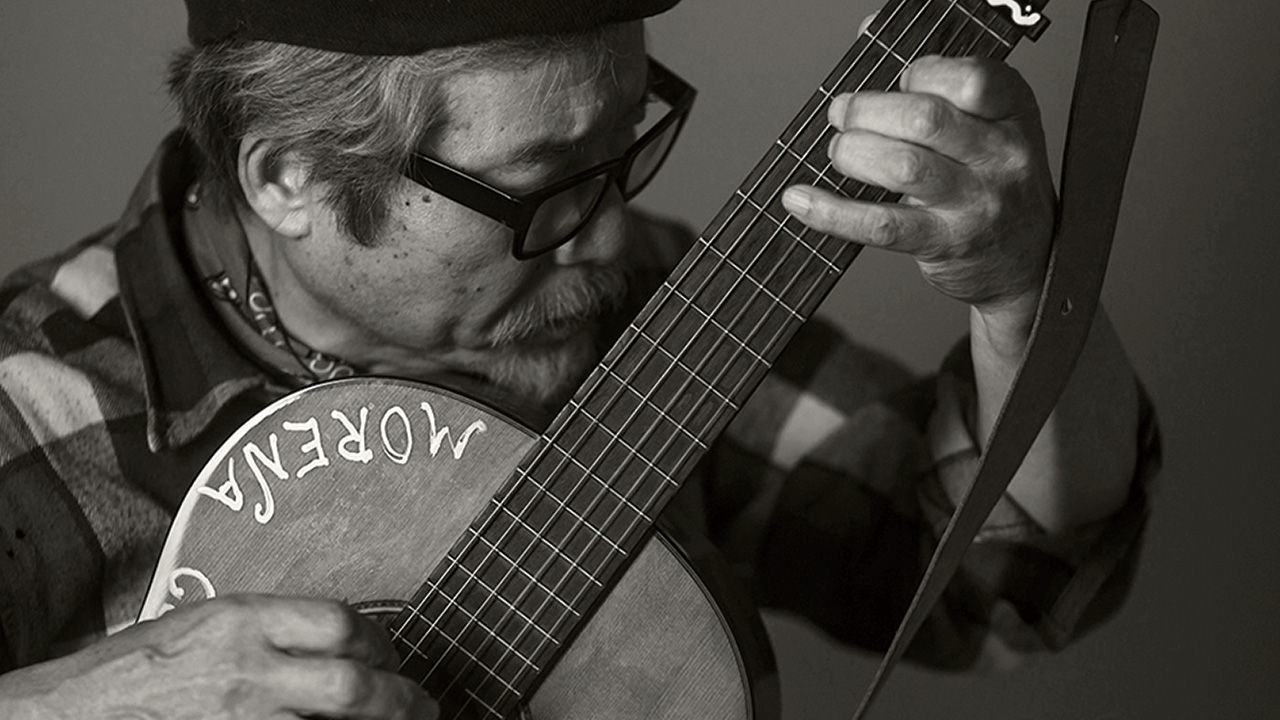

栗岩 英彦

05/Hidehiko Kuriiwa

二度にわたる世界一周など各地を放浪する旅の後に下川町に「レストラン&カフェMORENA」をオープン。旅の記憶を描く絵画の制作活動を続け、道内外で個展も開かれている。

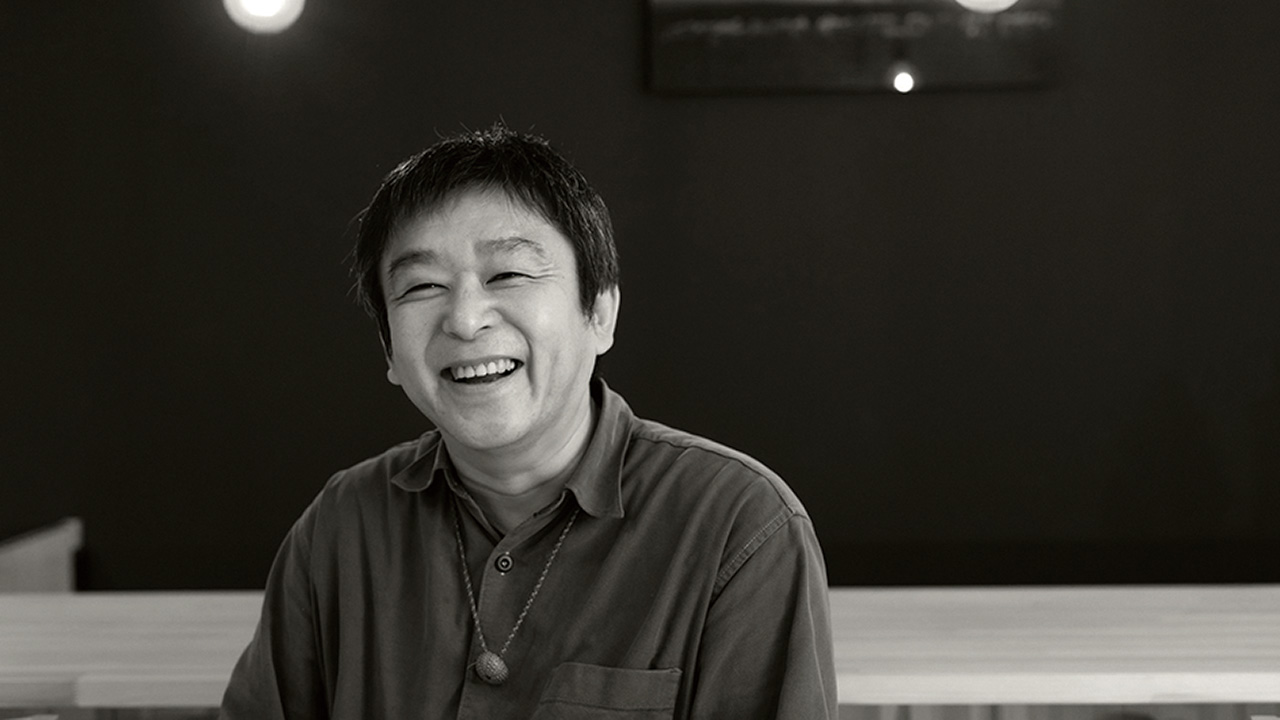

星野 智之

06/Tomoyuki Hoshino

月刊雑誌「東京カレンダー」編集長などを経て、2019年6月に美深町紋穂内地区に3室だけのホテル「青い星通信社」を開業。主な著書に短編集『月光川の魚研究会』(ぴあ刊)など。